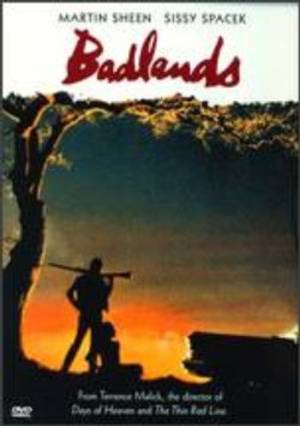

"Badlands"/"La rabbia giovane"

di: T. Malick

USA - 1973

con: M. Sheen, S. Spacek, W. Oates

95'

Qui c'è qualcosa. Qualcosa che prima non c'era o che non era ancora stato

espresso in questi termini.

Terrence Malick - oggi sessantanovenne, da Waco (Texas), laureato in filosofia

ad Harvard, insegnante, giornalista, operaio ai pozzi petroliferi - esordisce

nel lungometraggio di finzione con questo "Badlands"/"La rabbia giovane" e si

mette subito di traverso, con una poetica in gran parte già definita nelle sue

direttive essenziali, rispetto a molte delle cose che si erano già viste e si

erano andate rinnovando e consolidando sino al 1973, in quella che sarebbe

stata denominata "New Hollywood".

Ancora oggi risulta complicato, o quanto meno, rimane uno strascico

d'inadeguatezza, quando si tenta di circoscrivere questa prima fatica nelle

collaudate categorie tipo: "inno alla giovinezza", "canto orfico di un mondo

allusivo e perduto" e via così. Resta sempre qualcosa di frainteso, di

sottovalutato o - perché no ? - di esagerato. Resta "qualcosa" pero. E la parte

esteriore di questo "qualcosa" affiora e si mostra a noi nelle forme e i colori

di una piccola cittadina del South Dakota, Fort Dupree, allo scadere degli anni

cinquanta, dove il poco più che ventenne Kit Carruthers (un quasi esordiente

Martin Sheen) passa le sue giornate fatte di niente tra lavoretti umili e

improbabili atteggiamenti alla James Dean. Tutto scorre - ma sarebbe più

preciso dire si ripete, come il ruotare delle stagioni, come il ciclo delle

maree o l'avvicendarsi delle migrazioni e delle mute degli animali - fintanto

che Kit incontra la quindicenne Holly Sargis (una biondissima e

lentigginosissima Sissy Spacek) e decide di dare uno scossone alle cose insieme

a lei.

Nell'istante in cui il padre di Holly (Warren Oates, figura semi leggendaria,

amico personale di Peckinpah - uno dei pochi - antieore per eccellenza di

western crepuscolari e noir fuori dal coro) si opporrà alla loro relazione, Kit

non esiterà a freddarlo, con Holly sostanzialmente inerte di fronte

all'accaduto. Non resterà che fuggire, allora, e provare a vivere quella nuova

vita...

Narrato come se Holly leggesse a voce alta scampoli di un diario personale e

in parte ispirato da un episodio di cronaca - a dire, una serie di omicidi

commessi verso la fine degli anni cinquanta tra il Wyoming e il Nevada da una

coppia di giovani, Charles Starkweather e Caril Ann Fugate - Malick si discosta

sin dalle prime scene sia dal poliziesco convenzionale, quanto dal sottofilone

(piuttosto cospicuo fino a pochi anni prima in America) dei "ribelli senza

causa", appunto dei James Dean irrisolti e autodistruttivi, di cui Kit e' quasi

un'involontaria parodia, contenendo la sua passione per il modello entro i

limiti di una scimmiottatura che non va mai oltre le pose a base di bronci

accennati o i jeans stropicciati, per tratteggiare ciò che davvero gli preme e

non abbandonerà più in una carriera che in un quarto di secolo ha annoverato

tre soli titoli e ultimamente - qualcuno già teme il peggio - lo vede al

centro di una imprevedibile frenesia produttiva: l'attenzione maniacale per i

dettagli, innanzitutto. Quindi il senso lirico del paesaggio inteso come un

unico organismo vivente. Poi, la sospensione e addirittura il distacco dalla

quotidianità della Storia attraverso l'uso di una voce fuori campo che per

forza di cose segue una cronologia tutta sua, intessuta di stupori,

d'imbarazzi, di reminiscenze oniriche, di suggestioni intime. E ancora, un

assorto senso di ineluttabilità che frustra il desiderio di fuga e di "altrove"

dei personaggi (per dire: non c'è mai uno spazio urbano al centro del racconto

in Malick; dalla città si tenta sempre di evadere o quanto meno se ne

proviene). Intorno a tutto, con una sua impalpabile solennità, una violenza

crudele, muta, come "cristallizzata", deformata dall'estraneità emotiva di chi

la compie e dalla totale impassibilità del contesto che la include.

Kit - con Holly al seguito fintanto che l'illusione tiene a bada la noia -

attraverso le immense desolazioni delle Black Hills, si macchia di diversi

altri omicidi ma e' come se la violenza fosse "solo" il linguaggio più consono

a lui per esprimersi, il mezzo più "naturale" a disposizione, quello che può,

forse, più di ogni altro, manifestarsi senza la necessita' di coinvolgere chi

se ne serve. Non c'è voglia d'imporsi, allora; non c'è rivendicazione. Per tale

motivo risulta fuorviante la patina ribellistica o rabbiosa che il titolo

italiano suggerisce. Kit non si ribella a niente, non ha istanze da far valere.

Tanto meno e' rabbioso, nel senso di colui che sentendosi vittima di un qualche

sopruso organizza a modo suo una strategia ritorsiva. Kit si limita a vivere,

si attacca agli oggetti familiari (es. il suo cappello). E finche può - meglio,

finche' non le passa la voglia - lo stesso fa Holly. Se si presentano, gli

ostacoli vanno semplicemente rimossi. Quando questi si dimostreranno

invalicabili Kit si fermerà, si lascerà arrestare docilmente e condurre davanti

alla giustizia degli uomini che gli comminerà la forca. E mostrerà pure di

comprendere, quasi sostenere egli stesso le ragioni del Sistema che lo prende

in custodia per sbarazzarsene al più presto, come se tutto ciò fosse nelle

cose. Come le aragoste che sfilano sui fondali una incollata all'altra

incuranti dei predatori; come una pianta che spintasi fino all'orlo di una

spaccatura nel terreno ne segue metodica il perimetro e continua a proliferare.

Dal canto suo, Holly, da sempre convinta di non avere nessuna attrattiva, dopo

avere scontato una breve pena, finirà con lo sposare il figlio del suo legale.

In questa dimensione si fa più chiara, non tanto il motivo o il senso, ma

l'urgenza fisica, "biologica", di Kit e Holly di agire come agiscono. Si

riescono a inquadrare, per quanto parzialmente, i pomeriggi spesi a passeggiare

in quasi assoluto silenzio sotto avvolgenti alberi secolari ("Sai, si starebbe

bene sotto il mistero di questi alberi", borbottava Verlaine). S'intuisce

l'armonia spicciola, la piccola magia dei primi approcci tentati sul greto di

un fiume a rubarsi l'un l'altro i ciottoli più levigati. E si apprezza, forse,

la ritrosia con cui si scruta il tramonto color vaniglia ai limiti del "grande

cielo" in un misto di soggezione e impertinenza.

Attratto dai temi "alti", Malick non elude la presenza della morte ma la pone

da subito come elemento costante, come ciò che sta nel fondo del più innocente

idillio, sua più vera e unica possibilità, secondo lo schema eterno di una

ciclica trasformazione. Per questo, ad uno splendido cielo di mezza estate,

talmente azzurro e piatto da sembrare indistruttibile, corrisponde sempre un

prato riarso, una carcassa mezzo spolpata, un uccello caduto dal nido e in

breve inghiottito dalla terra.

Al contempo, sin da questa prima prova, il regista americano mette sul tavolo

una approfondita e rigorosa ricerca formale che lo porta a tenere presente per

la composizione dell'immagine, da un lato, la musica colta di Orff, e

dall'altro, coadiuvato da ben quattro operatori, la luce un po' fatata un po'

malata di certi quadri di G. Wood, di E. Fischl, passando per E. Hopper fino

ad una manifesta citazione de " Il mondo di Cristina" (1948) di A. Wyeth,

trasposto quasi pari pari in alcune inquadrature del successivo "Days of heaven"

/"I giorni del celo" (1978).

Eppure, ciò che più lascia il segno in questo film timido e febbrile, il

famoso "qualcosa" di cui si cercava traccia all'inizio, e' questa incoerente e

infantile debolezza di Kit (un po' meno di Holly) di rimanere se stessi, nel

senso di lasciarsi vivere quasi proprio malgrado, al limite della più cieca

autoconservazione; d'inseguire la grazia e l'incanto in gesti gratuiti, senza

domani, inconcludenti o tragici, continuando a girovagare in apparenza "senza

pensieri, senza pena" (s'ingannava Rimbaud), in realtà come una delle più

inquietanti facce che nel tempo ha assunto l'evoluzione del vuoto americano,

impietosamente oscillante tra deserti aspri e feroci ("badland", appunto, terre

ostili) e un mondo fatto soprattutto di oggetti, effimero riparo di giovani

animali selvatici (per sapere cosa sono diventati oggi, sarebbe il caso di dare

un'occhiata all'opera di gente come Harmony Korine, Greg Araki e Gus van Sant) che pensano

di amarsi perché la parola e' bella, suona bene, pure meglio se a sottolinearla

non c'e' l'ombra di un sorriso o di un'esitazione.

(di FisherKing)

2 commenti:

le tue bellissime riflessioni sanno essere liriche e al contempo formative. Una lezione sulla poetica di Malick. Mi chiedo se il film sia altrettanto bello.

Scarne riflessioni non potranno mai rendere, ad esempio, lo spirito del tempo - pensa cosa si agitava nel cuore dell'America di inizio anni settanta - da cui, ed e' un'altra singolarità del film, Malick già si allontana, per inseguire una sua più personale ostinazione, una specie di narrazione trasfigurata della sua nazione e più in generale del destino umano.

Posta un commento